Der 1. Mai 1933

Ober-Ramstadt am "Tag der deutschen Arbeit"

01.05.1933. Der kleine südhessische Ort Ober-Ramstadt ist längst ein Teil des NS-Regimes geworden. Das war lange nicht absehbar.

Vor 1930 war die SPD die größte Partei in der Stadt, allerdings hatte sie keine absolute Mehrheit, denn ihr gegenüber standen starke konservative Parteien und die KPD. Alles ändert sich 1930 mit der Gründung der NSDAP im Ort.

Ab 1932 bilden sich in Ober-Ramstadt zwei Blöcke: Die NSDAP mit 52,65 % der Stimmen und die SPD, die zusammen mit der KPD insgesamt 45,6% erhielt.

Verloren hatten vor allem die Parteien der Mitte, die DVP, der Hessische Landbund und die DNVP, die bis 1933 im Ort komplett unbedeutend wurden.

Wie konnte der Nationalsozialismus die Demokratie zerstören?

Die NSDAP in Ober-Ramstadt

Am 5. März 1933, bei den letzten Reichstagswahlen, konnte die NSDAP eine absolute Mehrheit in Ober-Ramstadt ereichen. Hindenburg hatte schon am 30. Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler ernannt. Aber, trotz der Verfolgung der Sozialdemokraten und Kommunisten sowie der Inhaftierung von vielen Parteimitgliedern konnten die SPD auch in dieser Wahl, ihren Stimmenanteil halten.

Ab Ende 1932 gab es in der Region zahlreiche Aufmärsche der NSDAP und viele Zusammenstöße mit der demokratischen Opposition. Auf den Straßen herrschte die Gewalt der SA und eine gewisse Rechtlosigkeit, da sich die SA nach der Machtübertragung als Hilfspolizei ansah.

Auch in der Nacht vor der letzten Reichstagswahl kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß bei dem das SPD Mitglied Georg Sachse von SA und SS Leuten erschossen wurde und in der Folge 42 weitere Sozialdemokraten verhaftet wurden.

Schon knapp einen Tag danach, am 7. März um fünf Uhr, wurde die Hakenkreuzfahne am Rathaus von Ober-Ramstadt gehisst und Ober-Ramstadt gleichgeschaltet. Der Ortsgruppenführer der NSDAP, Jörgeling und der SA Führer Göbel zeigten sich mit dem Hitlergruß auf dem Balkon des Rathauses vor einer jubelnden Menge.

In seiner Rede verkündete er, dass jegliche Beleidigung der NSDAP, der SA oder des Führers zu schweren Strafen führen würde. Den Abschluss des feierlichen Aufmarschs bildete das Sturmlied „die Fahnen hoch“, während die Fahne der Demokratie, die schwarz-rot-goldene Flagge, öffentlich verbrannt wurde.

"Feiertag der nationalen Arbeit"

Im Jahr 1933 transformierten die Nazis den einstigen Feiertag der Arbeiterschaft am 1. Mai in den „Feiertag der nationalen Arbeit“. Die Straßen waren geschmückt mit Hakenkreuzfahnen und mit den schwarz, weiß und roten Fahnen des Kaiserreichs. Dieser Tag wurde von den Nazis als Symbol für die „Vereinigung aller Deutschen ohne Klassen- oder Ständeunterschied unter dem Führer Adolf Hitler“ betrachtet. In den Betrieben wurde das „Führerprinzip“ eingeführt und die Hakenkreuzfahnen gehisst. Die Bewohner von Ober-Ramstadt waren aufgerufen sich auf dem Festplatz zu versammeln, um verschiedene Ansprachen aus dem Berliner Lustgarten vom Reichspräsidenten Hindenburg und von Hitler zu verfolgen. Ein Feldgottesdienst und ein Konzert standen als nächste Programmpunkte auf dem Plan. Anschließend folgte ein Festzug durch ganz Ober-Ramstadt, bei dem jeder Betrieb durch seine Mitarbeiter repräsentiert wurde. Die Feierlichkeiten fanden ihren Abschluss mit einer Ansprache des Ober-Ramstädter Bürgermeisters Jörgeling zum „Tag der nationalen Arbeit“.

Gleichzeitig wurden, am Morgen des 2. Mai, die Gewerkschaften verboten, deren Gebäude und auch Vermögen eingezogen und tausende Mitglieder reichsweit verhaftet – auch in Ober-Ramstadt wurden an diesem Tag sieben Menschen nach Osthofen verschleppt.

Die Metzger Ober Ramstadts ... und die Bendorfs?

Trotz der schon beginnenden Ausgrenzung und Verfolgung: Die Metzger Ober-Ramstadts zeigen sich an diesem Tag noch gemeinsam auf dem Wagen – der Vater von Julius, Joseph Bendorf und sein Sohn Manfred (2. bzw. 3. v. rechts) stehen auf dem Wagen.(Das Bild ist von Julius Bendorf selbst datiert)

Die jüdische Arbeit nach dem Tag der Arbeit

Ab 1933 werden Juden systematisch aus dem Arbeitsleben gedrängt. Das gesamte Wirtschaftsleben soll „arisiert“ werden.

Durch die Maßnahmen verlieren bis 1936 die meisten deutschen Juden ihre Lebensgrundlage.

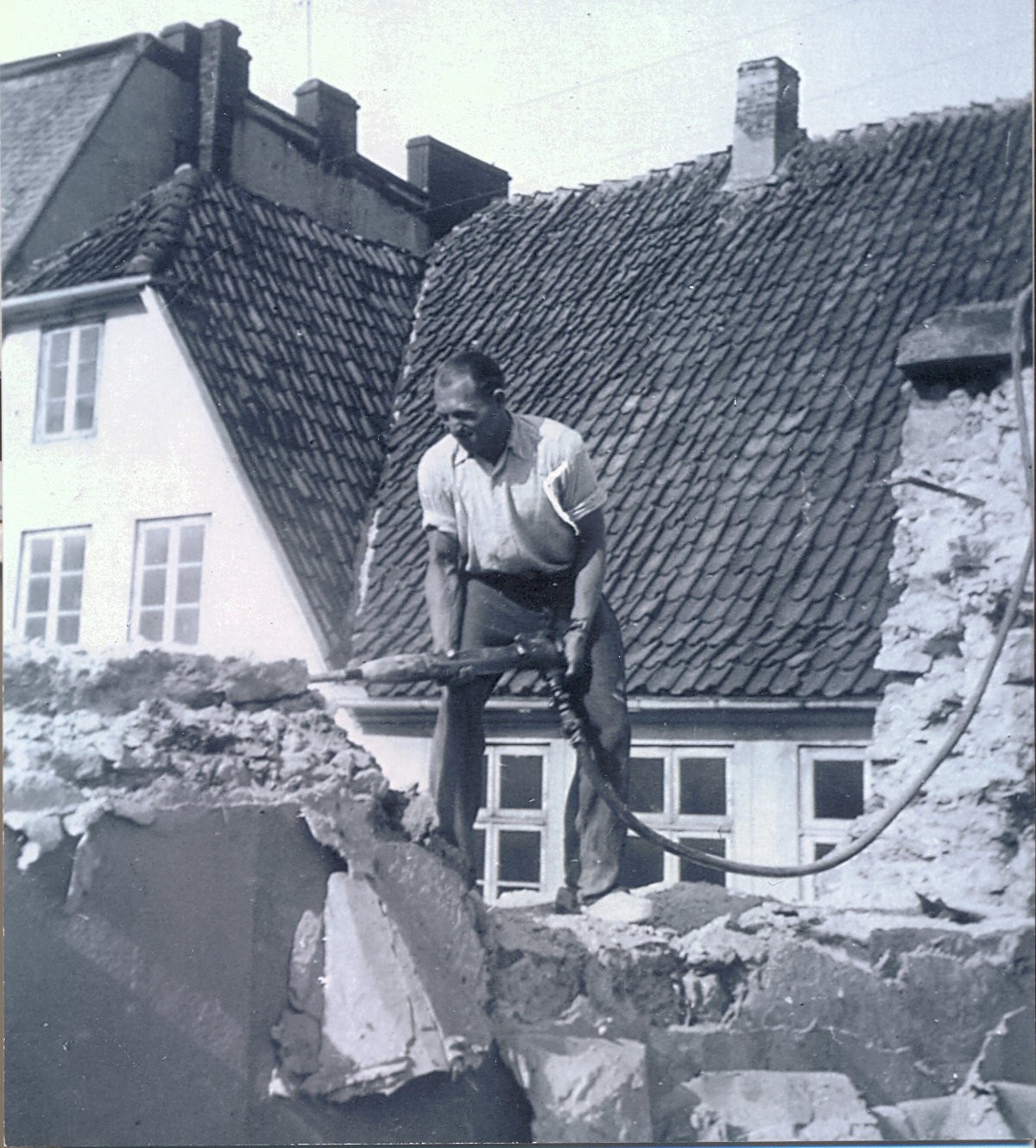

Anfang 1939 wurden Julius und sein Bruder Manfred nach Paderborn in ein Arbeitslager geschickt. Zu Beginn dachten sie, dass dies ihre Chancen auf Auswanderung verbessern würde, aber das stellte sich als Irrtum heraus.

Sie lebten in Baracken, sechs Zwangsarbeiter in einem Raum, und waren der SS unterstellt.

Auf der Arbeit wurden sie oft von Vorarbeitern schikaniert, besonders wenn der SS-Truppführer mit Uniform und Reitpeitsche in der Nähe war. Später kommen sie noch in ein Arbeitslager in Bielefeld.

Es war ungewöhnlich, dass Julius als Fotoliebhaber eine kleine Kamera ins Lager mitnehmen durfte, und so entstanden ein paar Bilder, die er bis nach dem Krieg retten konnte – nur von Auschwitz-Monowitz gibt es keine Bilder, denn dort wurde ihnen alles abgenommen.

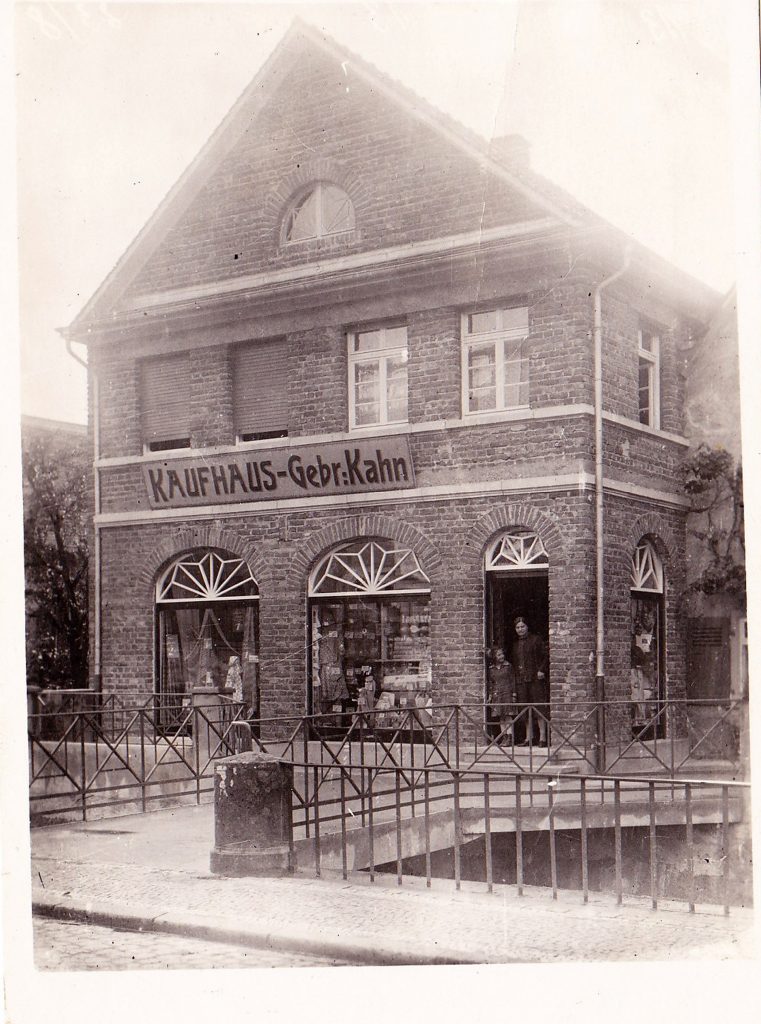

Das Kaufhaus Gebrüder Kahn, geführt von Moses und Juli (geb. Kahn) Bendorf muss in Folge der wirtschaftlichen Einschränkungen für Jüdinnen und Juden 1936 schließen. Sie sind gezwungen ihr Geschäft so wie ihre Wohnung für sehr wenig Geld an NS-Parteimitglieder zu vermieten.

Gertrud, ihr einziges Kind schafft die 1939 die Flucht in die Vereinigten Staaten und wird heute „Trudy“ genannt.

Die Metzgerei und der Bauernhof von Joseph und Dina Bendorf, können durch die immer größeren Beschränkungen durch NS-Gesetze kaum noch die Familie ernähren.

in der „Kristallnacht“ 1938 wird die Inneneinrichtung der Metzgerei von der SA zerstört. Während die Dina und Joseph Bendorf 1942 nach Lublin/Piaski ins Ghetto deportiert werden, zum „Arbeitseinsatz im Osten“, kommt Jettchen Bendorf nach Theresienstadt. Keiner kommt zurück. Das Haus wird enteignet und der Hausstand sowie auch die persönlichen Habseligkeiten werden unter der Bevölkerung versteigert.

Die Familie Wartensleben verlor in Folge der Reichspogromnacht sowohl ihr Privathaus, als auch ihr Textilgeschäft, welches seit 1920 bestand.